Van a cumplirse 13 días desde que comenzaron las protestas en Ecuador. Quienes escribimos esta nota somos dos estudiantes que llegamos a Ciudad de México hace dos años. Una oriunda de Quito, Ecuador y otra que vivió por más de 5 años en este país. También dos ecuatorianos que vivieron las protestas, como voluntarios y periodistas, preparando comida y asistiendo a los heridos.[1]

Desde que comenzaron las protestas, muchos colegas, profesores y amigos nos han preguntado por qué las movilizaciones en Ecuador. Es por eso que hoy queremos contarles lo que está pasando en este país, hartas de las muertes, de la incompetencia del Gobierno y del juego perverso de los medios de comunicación: lo único que buscaron fue deslegitimar la lucha del movimiento indígena, estudiantil, de mujeres y de trabajadores que tomaron las calles de Ecuador. Así, comenzamos nuestro relato en modo de cronología.

Comienzos del Paro Nacional

En marzo de 2019 se cumplieron casi dos años de gestión del actual gobierno de Lenín Moreno en Ecuador. Éste había sido vicepresidente de Rafael Correa en dos de sus mandatos (2007-2009 y 2009-2013). Ya en la campaña presidencial de 2017, la distancia entre Moreno y Correa comenzó a vislumbrarse. Las diferencias, que al principio eran sólo de estilo, se profundizaron. A poco de asumir el mandato, la crisis al interior de partido político Alianza País culminó con un rotundo distanciamiento entre ambos.

En marzo de 2019, la junta ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un préstamo de 4.200 millones de dólares a Ecuador. Para hacer efectivo este reembolso, en septiembre solicitó al gobierno una serie de reformas para hacer frente al déficit fiscal. A inicios de octubre, el presidente Moreno anunció en cadena nacional una serie de medidas económicas, laborales y fiscales que enviaría a la Asamblea Nacional para su debate y aprobación. Propuso nuevas modalidades contractuales y salariales en el sector privado, con características flexibles en función de las necesidades del sector empresarial y en detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores, nuevas modalidades de teletrabajo, ajustes en los contratos ocasionales de los trabajadores del sector público, que se renovarán con el 20% menos de remuneración. Asimismo, se implementarían rebajas impositivas sobre productos importados (maquinarias, equipos y materias primas agrícolas e industriales). Por otro lado, aprobó la eliminación del subsidio a los combustibles, a través del Decreto Ejecutivo 883, que redundaría en un aumento significativo del precio de los productos de la canasta básica.

En respuesta a estas medidas, el 2 de octubre un movimiento ciudadano plural encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), colectivos de mujeres, estudiantes -entre otras organizaciones- convocaron a un paro nacional general e indefinido. Las organizaciones exigieron la derogación del Decreto 883 y de las medidas económicas, laborales y fiscales. Cientos de personas comenzaron a movilizarse hacia la ciudad capital, desde todos los rincones del país, en especial de la sierra norte, centro y sur.

Medios de comunicación cómplices. Abuso policial y muertes

Para el 3 de octubre Quito estaba lleno de manifestantes. Los transportistas y diversas comunidades indígenas bloquearon las principales vías del país, demandando que se dé marcha atrás a las medidas anunciadas. Bajo este escenario, el presidente Moreno declaró “Estado de Excepción” por 60 días, medida que suspendió el derecho de asociación y reunión, limitó el derecho al tránsito y otorgó poderes a policías y militares para restablecer el orden. En ese contexto tuvieron lugar actos de represión en todo el país, ocasionando cientos de heridos. Al inicio del paro, tras acordar el alza de los pasajes, los transportistas llegaron a un acuerdo con el Gobierno y suspendieron la paralización de sus servicios. Sin embargo, las fuerzas movilizadas, encabezadas por el movimiento indígena, y acompañadas por los gremios de trabajadores, estudiantes, colectivas de mujeres, ganaron presencia en las calles de Quito y se sumaron al paro nacional.

El 5 de octubre las protestas se extendieron a varias provincias del país, registrándose bloqueos de carreteras. La CONAIE declaró su propio “Estado de Excepción”, exigiendo la retirada inmediata de militares y policías de las comunidades. Las organizaciones convocaron a una huelga general para el 9 de octubre. Este día se reportaron saqueos y altercados en Guayaquil.

El 7 de octubre, medios de comunicación informaron la llegada de 20 mil miembros de la CONAIE a Quito para continuar con las protestas. En el trayecto a la capital, hombres y mujeres fueron atacados por la policía y militares. Las universidades Católica, Central y Salesiana abrieron sus puertas para albergar a los miles de indígenas que llegaron de todas partes del país.

Ante la toma de Quito, Lenín Moreno emitió una transmisión por cadena nacional junto al vicepresidente y con los altos mandos militares y policiales a sus espaldas. Informó el traslado de la sede de Gobierno a la ciudad de Guayaquil, y responsabilizó al expresidente Rafael Correa y al gobernante venezolano Nicolás Maduro de realizar un complot en su contra. El mismo día, la oficina la Defensoría del Pueblo de Ecuador publicó un informe sobre «El estado de excepción 2019», señalando que los eventos de esa semana fueron los más intensos de los últimos años. Asimismo, se evidenció el uso excesivo de la fuerza militar y policial, especialmente contra los pueblos indígenas y los manifestantes.

El martes 8 de octubre un grupo de personas no identificadas irrumpió la sede de la Contraloría General del Estado. El Gobierno denunció que buscaban documentos relacionados con actos de corrupción del gobierno de Rafael Correa. Bajo este pretexto, LenÍn Moreno emitió un “toque de queda” de 8 pm a 5 am, imposibilitando movilizarse cerca de instituciones consideradas estratégicas, como la Corte Nacional de Justicia, la Contraloría General del Estado, la Asamblea Nacional, entre otras instituciones.

A partir del anuncio, miles de personas se refugiaron en las universidades, lugares establecidos como “corredores humanitarios” y zona de paz. Aun así, estos espacios fueron blanco de la represión estatal y gaseados con bombas lacrimógenas.

Mientras en las afueras de los albergues se vivía una guerra campal, cientos de voluntarios se preparaban para la gran movilización convocada para el 9 de octubre. Se organizaron albergues y centros de acopio para recibir las marchas de campesinos e indígenas, que, según se calcula, alcanzaban más de 40 mil personas. En su interior, se rotaban turnos para cuidar a niñas y niños, hacer de comer, curar heridos por la represión, brindar asesoría jurídica a los familiares de detenidos, número que por entonces ascendía a más de 600.

El 9 de octubre miles y miles de manifestantes se volcaron a las calles de Quito y también se hicieron escuchar en las gobernaciones de varias provincias. La represión policial se intensificó. La CONAIE denunció en sus redes sociales cómo militares y policías acorralaron a los manifestantes en la Casa de la Cultura (lugar que se convirtió en la sede oficial de reuniones y asambleas de las bases de esta Confederación, así como lugar de reunión y descanso de cientos de familias indígenas). Las universidades fueron atacadas de nuevo. Quito olía a bombas lacrimógenas y humo. El movimiento organizado pedía la renuncia de María Paula Romo, Ministra de Gobierno, y de Oswaldo Jarrín, Ministro de Defensa, por violencia desmedida contra el pueblo y de terrorismo de Estado.

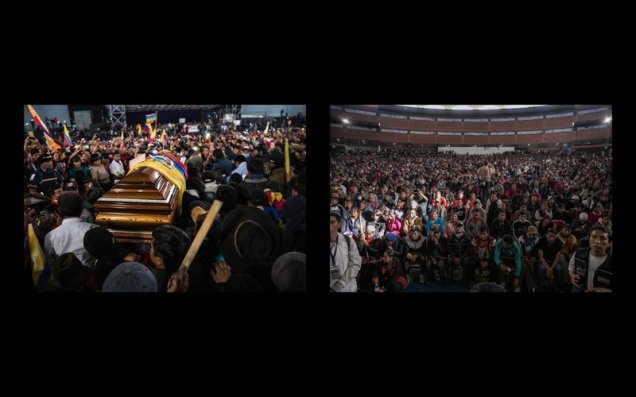

El 10 de octubre la ciudad amanecía con el anuncio por la Defensoría del Pueblo de 5 muertos que lamentar en el marco de la protesta, incluyendo un exdirigente de CONAIE Cotopaxi. Bajo este panorama, instó al gobierno a garantizar el derecho a la protesta. Ese día, la CONAIE lloró a sus muertos y miles de personas se volcaron a la Casa de la Cultura y Parque “El Arbolito” para despedir a los compañeros caídos. La represión no cesó, las fuerzas públicas siguieron lanzando bombas lacrimógenas para ahuyentar a los luchadores sociales.

Al mismo tiempo, el monopolio de los medios de comunicación creó un cerco mediático. El mensaje que se emitía en los noticieros era de paz y tranquilidad. Según los periodistas, los desmanes ocasionados por “bandidos y revoltosos”, fue controlado por las fuerzas oficiales. No obstante, se suspendieron las clases en escuelas y colegios durante toda la semana y continuaron el estado de excepción y toque de queda.

Las redes sociales se convirtieron en otro importante campo de batalla, posibilitando la difusión instantánea de información al calor del desarrollo de los acontecimientos, al mismo tiempo que inundaron de noticias sesgadas y/o falsas, que ponían en evidencia la fuerte estructuración racista del país y del Estado. Al tiempo, el paro nacional recibía muestras de apoyo y solidaridad y circulaban videos de cientos de mujeres indígenas sentadas delante de policías gritando “somos mujeres, no somos delincuentes”[2], se compartían artículos de opinión titulados “Civilización vs Barbarie”[3] que criminalizaban las protestas y el movimiento indígena.

Fotografía Jonatan Rosas. Fotodocumentalista

Frente al terror, la solidaridad

El 11 de octubre por la tarde, luego de acordarse una tregua con los miembros de policía y fuerzas armadas, hombres, mujeres y niños decidieron comer, incluso compartir alimentos con los militares a las afueras de la Casa de la Cultura. Mientras tanto, iniciaron nuevos ataques con bombas lacrimógenas, que generaron cientos de heridos y afectados. La CONAIE denunció el cerco mediático y emitió un pronunciamiento de apertura al diálogo con el gobierno, si se derogaba el Decreto 883.

Para el 12 de octubre, una multitud compuesta de mujeres indígenas, mestizas, estudiantes y trabajadoras marcharon en contra del paquetazo en el sector norte de Quito, para exigir la derogatoria del Decreto 883, el cese a la violencia y a la represión contra los manifestantes. “¡Vea! ¡Vea!¡Qué cosa más bonita: mujeres unidas luchando por la vida!», “Si Dolores (Cacuango)[4] viviera: ¡con nosotros estuviera!”, fueron las consignas que las escuchamos correar en los videos. A las mujeres, se les unieron cientos de manifestantes quiteños, en los alrededores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que exigían: “Fuera, Lenín, Fuera”.

A las 13 horas se difundió un comunicado de la Vicepresidencia de la República en el que se invitaba a dialogar. La CONAIE respondió con disposición de conversar y en espera que cesará la represión. La respuesta de Moreno fue inaudita. A las 14.30 horas Moreno decretó toque de queda en Quito, medida inició a los 30 minutos. La población sólo tuvo media hora para resguardarse. Nuevamente, la fuerza represiva del Estado se hizo sentir.

Frente al toque de queda, la población organizó de manera espontánea un cacerolazo masivo alrededor de las 20 horas. En múltiples barrios, los quiteños indignados salieron a las calles con sus cacerolas a protestar, sin importar el toque de queda. A diferencia de los medios hegemónicos que decían que el cacerolazo era un “llamado a la paz”, éste clamaba la frustración acumulada de los ecuatorianos, que exigían al presidente la salida del Ecuador del FMI, alto a la represión y a la matanza.

A las 22.30 horas, mediante un tweet la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas de Ecuador informaron que se había concretado la primera reunión entre el movimiento indígena y el gobierno del Ecuador, y se estableció que el diálogo iniciará el día siguiente, a las 15 horas.

El 13 de octubre Quito amaneció vacío. La Defensoría del Pueblo del Ecuador informó que hasta ese día, la represión había dejado 7 muertos, 1.152 personas detenidas y 1.340 personas heridas. Los dirigentes indígenas y sus bases permanecieron reunidos en el Ágora de la Casa de la Cultura. Continuaban los enfrentamientos entre manifestantes, las fuerzas militares y policiales en ese sector.

El diálogo comenzó a las 18 horas y fue transmitido en cadena nacional. En el centro de la mesa, El presidente Lenín Moreno. A sus lados, los representantes de la ONU- Ecuador y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Los dirigentes de las nacionalidades indígenas del Ecuador, entre ellos Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y Miriam Cisneros, Líderesa Sarayaku, se ubicaron de un lado de la mesa. Enfrente, los funcionarios del Estado.

Entre la alegría del pueblo y con la esperanza de los nuevos acuerdos… ¡A redoblar la lucha!

Después de las intervenciones alternadas entre ambas partes, ante un Lenín Moreno molesto, los dirigentes indígenas dejaron en claro que no podía haber acuerdo sin la derogación del Decreto 883. Se dispuso un corte de 15 minutos.

Casi dos horas después, retomaron el diálogo. Los moderadores leyeron el acuerdo alcanzado. Un nuevo decreto presidencial dejará sin efecto el decreto 883, que estipulaba la eliminación de los subsidios a la gasolina, y se instalará una comisión de trabajo para elaborar un nuevo decreto, con mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. A cambio «se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo Ecuador. Nos comprometemos a restablecer la paz en todo el país», señala Vargas de la CONAIE. Se solicita, además, la renuncia de los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y de Defensa, Oswaldo Jarrín. Por su parte, Moreno y su secretario concluyen el diálogo enalteciendo el papel de las fuerzas armadas y la policía, por el cumplimiento efectivo de su deber.

La gente se volcó a las calles a festejar la derogación del Decreto 883. Estas son horas de celebrar la lucha, luego de once días de paro y una durísima represión. De acompañarnos y abrazarnos.

Las incertidumbres son muchas. Como menciona una usuaria de redes sociales: “nos queda un sabor semiamargo”. No hay una postura oficial sobre la destitución de la ministra de gobierno María Paula Romo y de Defensa Oswaldo Jarrín. Tampoco sobre la reparación y justicia para las víctimas del Estado. Nada se dijo sobre la derogación de las otras medidas laborales, fiscales y económicas anunciadas por el presidente el 2 de octubre.

Esto apenas inicia, y si algo aprendimos, es que la organización comunitaria y el trabajo colectivo puede ser el camino para unir a los movimientos plurales. La movilización también volvió a legitimar y posicionar al movimiento indígena como uno de los grandes actores políticos del Ecuador. Desde el comienzo del paro nacional, la movilización y organización de distintos sectores sociales siguieron el protagonismo indiscutible del movimiento indígena y campesino, que pusieron en el centro la histórica tradición de lucha del pueblo ecuatoriano. La de hoy fue una gran victoria, sin duda, pero seguimos atentas. Como la historia nos ha enseñado: ¡La lucha que se pierde, es la que se abandona! y en eso, el pueblo unido ecuatoriano tiene grandes lecciones que dar.

15 de octubre de 2019

[1] Este artículo fue elaborado en colectivo. Desde México por Magali Marega y Cristina Vera, estudiantes del Doctorado en Antropología Social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la Ciudad de México. Desde Ecuador por Gio Valdivieso, Comunicadora y Gestora Cultural y David Guzmán, Realizador audiovisual. Agradecemos la gentileza de Jonathan Rosas, fotodocumentalista, por permitirnos usar sus fotografías.

[2] Video disponible en:

https://www.facebook.com/dariojavier.sosa.16/videos/183900829317601/

[3] Artículo disponible en:

https://www.eluniverso.com/opinion/2019/10/11/nota/7555310/civilizacion-vs-barbarie

[4] Líder indígena histórica. Luchó por el derecho de indígenas y campesinos a inicios del siglo XX. Formó parte de la primera organización indígena del Ecuador, conocida como la FEI.

Un comentario